الالتزام والثورة في ديوان “هويتي معلقة” للشاعر العاملي علي خاتون (مقاربة في التحليل النفسي والبنيوية التكوينية)….

2016-12-09

ابحاث ودراسات عليا, الأدب المنتفض

2,046 زيارة

دراسة أعدها أ د. أنور عبد الحميد الموسى

نشرت في مجلة الحداثة ببيروت…بعنوان: الالتزام والثورة في ديوان “هويتي معلقة” للشاعر العاملي علي خاتون (مقاربة في التحليل النفسي والبنيوية التكوينية)

لا تزال ساحة جبل عامل الأدبية، تميط اللثام عن شعراء مرموقين مبدعين، أثروا الساحة الثقافية بدواوين تستحق الدراسة والتحليل، ولا سيما استنادا إلى مناهج حديثة.

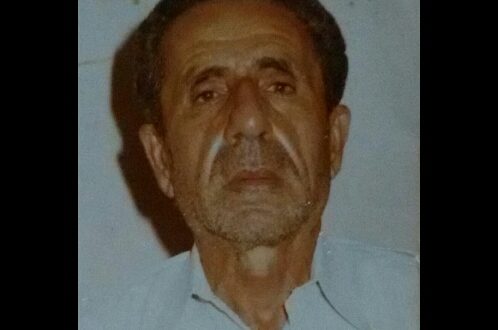

الشاعر علي خاتون (ابن جويا، قضاء صور) المولود في العام 1927، يعد رائدا من رواد الشعر الثوري الملتزم في جبل عامل، في مرحلة حساسة وحرجة من تاريخ الجنوب ولبنان… إذ عاصر الإقطاع بتفاصيله، وقاوم الاحتلال الإسرائيلي بقلمه وصوته، أمام مرأى ومسمع من جنود الاحتلال…

كان شاعرا ينبض بآلام الجنوبيين وآمالهم… ولذا، خصه العلامة محمد حسين فضل الله، بتقديم مهم لأحد دواوينه: “كل أرض كربلاء””…[1]….فيما قدم الشيخ علي كوراني لديوانه: “هويتي معلقة… بالقول: “علي خاتون أصيل بعراقته منذ المرحوم المقدس جد آل خاتون الذي جثى بين يديه ابن صلاح الدين الأيوبي في قريته الجنوبية… وامتدادا بأسرة أعطت العلماء المجاهدين والأدباء والشعراء الأفذاذ الذين ازدهرت بهم ربوع جبل عامل وربوع من العالم الإسلامي…”، ووصفه بالأصيل بشخصيته الجنوبية “في شاعريتها العصامية…”[2].

كلام كوراني يشي بما ذكر في المصادر: “أن عليا بن صلاح الدين الأيوبي… نزل في حروبه مع الصليبيين في سهل جزور في جبل عامل(مرج دبل حاليا)، فوفد إليه أعيان المنطقة، وكان جد آل خاتون عالما صالحا فلم يزره…فبعث إليه السلطان يسأله.. فأجابه بالحديث: (إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك…)، فذهب السلطان إلى زيارته، وأعجب بعلمه وصلاحه، فزوجه ابنته الخاتون التي نسبت إليها الأسرة…”[3]

ولعل في كلام السيد فضل الله، ما يؤكد الرؤية الكونية[4] للشاعر الذي “ولد من عمق الفطرة الصافية… وتحرك في أجواء المأساة المتنقلة من حركة الفقر والجهل والمرض في واقع الإنسان في جبل عامل…”[5]

والغريب أن هذا الشاعر، مع أهميته، لم ينل شعره العناية اللازمة في الدراسات الأكاديمية والأدبية… ولذا، تأتي هذه الدراسة المتواضعة لتسلط الضوء على قضية مهمة تتغلغل في ديوانه الأول: “هويتي معلقة”؛ أعني قضية الالتزام والثورة، استنادا إلى بعض طروحات المنهج التحليلي النفسي (من دون الالتزام بتيار واحد؛ فنستعين ببعض طروحات فرويد وإدلر ويونغ وآخرين)، والبنيوي التكويني ولا سيما مفهوم (رؤية العالم أو الرؤية الكونية).

… وينطلق التحليل والدراسة من الإشكاليات الآتية: ما بواعث الالتزام والثورة في ديوان الشاعر خاتون (هويتي معلقة)؟ أيعود الباعث إلى إخفاقات طفولية ونقص ودوافع نفسية أخرى…؟ وهل عكس شعره حقا روية كونية؟ وما بواعث الرموز التراثية التي اتكأ عليها بوصفها أقنعة؟ أتعود إلى اللاوعي الجمعي العربي/الإسلامي…؟ وما مفردات الثورة في شعره؟…

ومن الفرضيات المقترحة ههنا:

-شعر علي خاتون في الديوان المستهدف مفعم بالالتزام والثورة…

-هناك بواعث نفسية وراء التزامه وثورته…

-هناك علاقة بين تمرده وعلاقاته الأسرية (لها علاقة بسيكولوجية القيادة)

-رموزه لها علاقة باللاوعي الجمعي…

تلك بعض القضايا التي تحاول هذه الدراسة الإضاءة عليها… من خلال الاستعانة بمراجع منهجية متنوعة… فضلا عن مؤلفات جمة في التحليل النفسي والبنيوي التكويني… علما أن المدونة هي ديوان الشاعر علي خاتون بعنوان: “هويتي معلقة” (24 قصيدة)، من الحجم المتوسط، قدم له الشيخ علي كوراني، واشتغلت على إخراجه وغلافه مؤسسة نزيه كركي، في العام 1979، بجويا..

المبحث الأول:

البواعث السيكولوجية والإيديولوجية وراء التزام خاتون وتمرده في “هويتي معلقة”

هناك بواعث نفسية جمة وراء تمرد خاتون وثورته في ديوانه… فتسمية الديوان (هويتي معلقة) بداية، لم تأت من فراغ: ، وهي لا تعني كما قال مقدم ديواته أن الشاعر بلا هوية: “أنت لست بلا هوية كما أردت أن تسمي ديوانك، بل أولئك الفاقدون لأصالتهم العقيدية والنفسية هم اللامنتمون الزائفون بلا هوية”[6].

فالعنوان ههنا عتبة من عتبات النص، ومدخل مهم من مداخيله، فدراسة الموضوع تشير إلى تموضع العنوان وتماهيه في جسد النص، والصلة بين العنوان والنص صلة رحمية عضوية، ودراسة العنوان تمثّل في أهمّ جوانبها دراسة النّص كلّه، فالعنوان هو النص المكثّف، أو هو نصّ قصير يختزل نصَّاً طويلاً… أي القضية الأدبية كلها…

وبما أن الهوية عند الإنسان هي المؤشر إلى معرفته أو انتمائه أحيانا، يمثل إسنادها إلى كلمة معلقة، عنصر ضياع وتيه… ما يثير تساؤل المتلقي ويجذبه إلى حل لغز مصيري… إذ كيف تكون هوية الشاعر معلقة؟ وبما أن الهوية تشبه الأم في الانتماء والتعلق والاحتضان… يغدو البعد الذي يوجه الدارس سيكولوجيا…

آية ذلك، أن الشاعر نظر إلى الأرض/الأم، نظرته إلى وجه الأم المعطاء الخصبة… فتدنيس الوطن يعني بشكل أو بآخر قهر للأم… فها هو يتذمر ويصرخ بسبب الأحداث اللبنانية 1975، وينظم قصيدته المعبرة: الهوية، يوم كان القتل على الهوية[7]:

مَزَّقْتُ تَذْكِرَتِي وَصُنْتُ لِسَانِي/ عَنْ ذِكْرِ طَائِفَتِي وَعَنْ عُنْوَانِي/ فَأَنَا غَرِيْبٌ طَالَمَا لا أَنْتَمِــي/ بِهُوِيّتي لـمدينةِ الشّيطــانِ/ وَأَنَا جَنُوْبِيٌّ وحَسْبِي غربـة/ في بلقعِ الإهمالِ والنسيـانِ/ وأنا عليٌّ أي فإني مسلـمٌ/ أي أجنبيّ لستُ من لبنـانِ

جلي أن الشاعر متألم بمرارة على حال وطنه، فكأني به هنا يستعيد صورا منتزعة من اللاوعي الجمعي… حيث الإنسان المتوحش الذي يدخل إلى مدينة الشيطان…ناهيك بأن الصورة تشي بنكوص الشاعر وحنينه إلى رحم الأم/الوطن؛ حيث الأمان والاستقرار، بعيدا من الذبح على الهوية الذي هو عمل بربري بامتياز يثور عليه الشاعر…

فالشاعر يجد في الهوية/ الأم أو الوطن… الأمان والاطمئنان… فحين تهدد هذه الهوية… يثور ويتمرد؛ لأن “حضن الأم، يحمي عنصر الأسرة من طريق تأمين الغداء والكساء وحرارة الجسد؛ فينمو حينئذٍ الشعور بالدفء بالحياة والاستمرار”. فماذا يفعل الشخص إذا ما حرم من هذا الحضن الدافئ؟ من الطبيعي والحالة هذه أن يفتش عن الحنان في الطبيعة ورموزها الأمومية… والحنين الدائم إلى الاتصال بالآخر… كي يردم، بوصفه مقهورا، هوة الكآبة التي أحيطت بها شخصيته وهو طفل…يذكر أن علم النفس الاجتماعي، يركز على أهمية حضن الأم عند الطفل؛ لأن “غيابه يشكل حالة هلعية على شكل قلق وتوتر يصيب جسد الطفل، ما يحول المجال كله من مكان اجتماعي ومادي وموضوعي، إلى مكان يحمل خصائص الجسد المفجوع بغياب الأم”[8]…

ثم يتايع الشاعر مكررا عبارة: مزقت تذكرتي… دلالة على المرارة والأسى المترسخ…قيقول:

مزقت تذكرتي وعفت شعارهــا/ متصديا لعبادة الأوثـان/ مزقتها لما علمت بأنهـا/ حكم بإعدامي من السلطـان/ وزعمت في الدامور أني منضوٍ/ في الدير تحت قيادة الرهبان

وهكذا، يحيل كلام الشاعر إلى تنافس أخوي يذكر بعقدة قابيل وهابيل… حيث يقتل الأخ أخاه… على منافسة ما… ولكن المؤسف، أن المنافسة هنا وصلت إلى حد خطير جدا؛ إنه القتل على الهوية! وهو قتل يدفع الشاعر إلى الحفاظ على الروح والحياة…مقابل الموت؛ (إشارة إلى غريزتي الموت والحياة)… فلم يجد الشاعر سوى الزعم بأنه ينتمي إلى قيادة الرهبان! ولكن زعمه مفعم بالأسى والغصة… فيشرع صارخا[9]:

هل في رسالات المحبة آية/ نزاعة للشر والــعدوان؟/ هل في تعاليم المسيح إشـــارة/ لقيام مملكة من الرهبان/ هل كان أحبار النصارى عرضة/ للطعن والتجريح في لبنان

الشاعر متوازن في طروحاته… ولم يتعصب لطرف دون آخر.. فهو ينتقد أعمال الذبح على الهوية أيا كان مقترفها… يقول[10]:

أنا مسلم لكنني لا أرتضي أن يستغل المسلم النصراني

الشاعر يلتزم بالقيم الإيجابية والحقوق في أشعاره؛ كالعدل والمساواة وحق الحياة والأمن… وبالتالي، كان خاتون شاعرا ملتزما؛ والالتزام “هو عدّ الكاتب فنّه وسيلة لخدمة فكرة معيّنة عن الإنسان، لا لمجرّد تسلية غرضها الوحيد المتعة والجمال”[11]. جاء في الآية الكريمة: ” وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقّ بها وأهلها”[12].

وهو هنا يصدر من خلال حكمته، عن أب عادل ملتزم حر… يرفض الضيم والجور… يقول[13]:

فإذا جنحتم للسلام فعدلــوا/ دستوركم بالعدل والإيمـان/ وإذا جنحتم للخصومة فاحصدوا/ يوم الحصاد سنابل الخسران

وهكذا، نلمس عند الشاعر ملامح التعلق الأمومي/ بالأرض والوطن؛ ولذا، وجدناه يثور على القتل العبثي على الهوية، ويلتزم بمبادئ الحق والعدل والحياة… فكأني به يحن حنينا كبيرا إلى الفردوس المفقود في وطنه، ويرغب بشدة في السباحة في رحم السلام والأمان… في أحضان أم مبتسمة حانية…

وهكذا، تؤشر الأبيات السابقة إلى عناصر إيديولوجية عند الشاعر… فصحيح أن الشاعر مسلم، ويخفي هويته المسلمة حذر الموت والذبح على الهوية… بيد أنه في المقابل، يعلم تماما التعاليم الإسلامية النابذة لقتل أهل الكتاب وذبحهم… فهو يصدر عن إيديولوجية منفتحة غير طائفية… تنبذ القتل مهما كان باعثه، وأيا كان مصدره…

فضلا عما سبق، فإن أشعار خاتون، تؤشر إلى تبنيه مفهوم رؤية العالم… فمفهوم “رؤية العالم” الذي تحدث عنه جولدمان، ما هو إلا النسق الفكري الذي يسبق عملية تحقق النتاج، ويتلخص في أنه مجموع التطلعات والعواطف والأفكار التي يلتف حولها أفراد المجموعة أو الطبقة التي تربطها روابط اقتصادية، تفعل الكثير في تكوين أيديولوجيتها؛ فتجعل منهم معارضين للمجموعات الأخرى من أجل تحقيق التطلعات والأفكار المشار إليها، وتبعث لديهم وعياً طبقياً متفاوت الوضوح والتجانس، يبلغ ذروة وضوحه وتجانسه لدى الفيلسوف أو الفنان[14].

ومن بواعث تمرد الشاعر، مرارته على الوضع السياسي العام في لبنان الذي تسوده سياسات التشرذم والمنافسة الوزارية التي قد يطلق عليها في سيكولوجيا القيادة، المنافسة الأخوية على الوصول إلى رضا الأب (الحاكم أو السلطة)… ولذا، وجدناه ينظم قصيدة الثعابين حين وجد أن لبنان يتخبط في أزمة وزارية حادة، نتيجة تصلب تجار السياسة كما يقول، حيث استقطبت هذه الأزمة أنظار كل الفرقاء… يقول[15]:

ألأجل كرسي تميد مــــآذن/ للمسلمين وترجف الصلبان/ ويرتّل الأشياخ آيات الوغى/ ويرنم الأحبار والرهبـــــان؟/ ومن قال إن الحاكمين أئمة/ للمؤمنين وأنهم كهــــــــــــــان؟![16]

هكذا، يبدو الشاعر متمردا على تحويل الدين لمآرب سياسية ضيقة، تبغي المصالح والحفاظ على مكاسب شخصية… وكأني بمكبوتات الشاعر، ورفضه السلطة الأبوية تظهر في أبياته، من خلال استفهاماته الساخطة، والمنددة، والمحتجة على الخلل…آية ذلك، أن الاستفهام عنده كثيرا ما يخرج عن معناه الحقيقي ليعبر عن السخط والأسى، والتمرد على الواقع المهترئ…

إنه واقع مؤلم في فؤاد الشاعر، تسوده المحن تلو المحن… ولعل أقساها، فضلا عن الاحتلال والحرمان والتشرذم الداخلي، توجيه الرصاص إلى الأخوة أبناء الوطن… ولذا، رفع الصوت عاليا فهتف يقول:

يا حامل الرشاش حسبك إنما/ أمر الردى بزناده معقود/ فإذا علقت زناده ولجمته/ كبحا فأنت الفارس الصنديد/ وإذا أسأت إلى الزناد فإنما/ يعني بأنك جاهل رعديد/ واعلم بأنك للجهاد مجند/ وعلى المكارم والعلى معدود/ واعلم بأنك للبلاد مقدر/ وعلى يديك رجاؤها مشدود[17]

كأني بالشاعر خاتون ههنا، يشير إلى المنافسة الأخوية، وعقدة قتل الأخ (عقدة قابيل وهابيل)… فالسلاح كما هو معروف يرمز إلى (القضيب)… والمنافسة إن هي إلا إشارة إلى عقدة أوديب… والمكارم لها علاقة بالأنا الأعلى… فما إن تسود الفوضى في المجتمع، حتى يتغلب مبدأ الهو[18] على مبدأ الأنا الأعلى… فتضعف الرقابة، والقوانين، وتسود لغة السلاح… ولعل هذا ما عانى منه الشاعر الذي سادت الفوضى في وطنه… فضعفت سلطة الأنا الأعلى في واقعه…

يذكر أن الأنا الأعلى هو آخر منظمات الجهاز النفسي تكونا؛ حيث يتمثل الطفل ويستبطن علاقته بالوالدين اللذين يعاقبانه عندما يتجاوز الحدود التي يرسمها الواقع، فالأنا الأعلى يعبر عن الوعي الأخلاقي والاجتماعي للفرد. فشعورنا الخلقي بالذنب هو ثمرة التوتر القائم بين الأنا والأنا الأعلى… كما أن الدور الذي يضطلع به الأنا الأعلى، تتولاه في أول الأمر قوة خارجية، هي سلطة الوالدين اللذين يمارسان تأثيرهما من طريق الترهيب بالقصاص… والطفل يخشى القصاص؛ لأن مكافئه عنده هو الحرمان من المحبة، وهذا الخوف الفعلي هو مقدمة خشية الضمير مستقبلا…[19]وآية ذلك، أن الأنا الأعلى يمثل القيود الأخلاقية جميعا…[20] فالبشرية لا تعيش في الحاضر فقط، بل إن ماضي العروق والشعوب وتقاليدها تبقى مستمرة في إيديولوجيا الأنا الأعلى…[21]

المبحث الثاني: مظاهر الثورة والالتزام في ديوان “هويتي معلقة”

عناوين قصائد الديوان… كلها تشي بالثورة والالتزام… ففضلا عن أن عنوان الديوان: “هويتي معلقة”، مدروس بعناية من الشاعر، ويحمل مدلولات إيديولوجية ونفسية جمة… تشي بقضية الانتماء والمنافسة الأخوية والعلاقات الأسرية الممزقة داخل الوطن/لبنان…يطالعنا الشاعر بعناوين لا تخرج عن المسار السابق…كقصائد: مات الحق، وبيوتنا سجدت، والفتنة والجنوب كرة قدم على ملعب الامم، والثورة، والدامور، وتكلم الدم فاسكت أيها القلم، وفوضى، وليست جويا نحلة، ولماذا هذه الأرواح راحت، ومؤتمر الرباط، وهذا إلى صنم… وهذا إلى وثن…، واليهود…

ومن يتأمل تلك العناوين ومضامين قصائدها، يجد حتما ثورة عارمة من الشاعر على:

-

التشرذم اللبناني

-

الفتنة والفوضى

-

القتل الطائفي المجاني

-

الثورة والتمرد على الاحتلال الإسرائيلي

-

التفرد وإلغاء الآخر…

فمن وحي الاحتلال الاسرائيلي، نظم خاتون قصيدة بعنوان: بيوتنا سجدت، يتألم فيها على ما حل بالجنوب ولبنان… فيتألم على الضحايا والتدمير… وضريبة الدم والتشريد… فيقول[22]:

أبا الحسين لمن أشكو وقد تعبــــــت/ فينا الحناجر والجلاد ما تعبـــــا/ بيوتنا لآلة الحرب قد سجـــدت/ ومالنا من جحيم القصف قد ذهبا/ وأهلنا دون من في الأرض قد دفعوا/ ضريبة الدم والتشريد والنوبــــا

فالشاعر بعد أن صور بلغة سلسة سهلة واضحة لا لبس فيها شكواه من الجلد والقتل والتدمير السادي[23]الذي حل بالجنوبيين واللبنانيين عامة… يثور هذه المرة على العربي الشاهد الذي لا يحرك ساكنا… وهنا يذكر الشاعر بعقدة قتل الأخ (قابيل وهابيل)… وكأني بالسلوك السادي هو الذي يوجه الجنود الإسرائيليين مقترفي المجازز… والعرب على حد سواء؛ كون الأخيرين لا يعبأون بما يجري… فيقول[24]:

وآخرون رعاك الله تعرفهــم/ عبر الفضائح ممن جرّسوا العربا/ المشترون البغايا أينما نزلوا/ اللابسون نعالا رصعت ذهبـا/ قد صنفونا كما شاؤوا زنادقة/ يوم التجأنا وبثوا حولنا الكذبـا/ وحرموا حسب فتواهم إعانتنا/ وحرفوا ضدنا التأويل والكتبـا

جلي هنا نقمة الشاعر ومرارته وثورته وألمه… المنددة بسادية من يزور ويتهم ويكذب… فهذا الصنف يشي بالسفاح السادي الذي يتلذذ بالتعذيب… فلا هو ينجي من الهلاك، ولا هو يتوقف عن كيل الأكاذيب والاتهامات… ولكن لمن؟ للضحية التي دمر بيتها وقطعت أوصال عيالها، ونهبت أموالها أو حرقت أرزاقها!

ومن مظاهر ثورة الشاعر والتزامه…شعوره بالغبن الاجتماعي والسياسي، فنظم من وحي أحداث لبنان 1978 قصيدة بعنوان: مات الحق…وهي قصيدة، فضلا عن أنها تحيل الى اللاوعي والمؤشرات النفسية؛ كالشعور بالنقص الذي يدفع إلى التفوق والإبداع… فإنها تومئ برؤية كونية واضحة المعالم؛ كون الشاعر خاتون الملتزم بقضايا شعبه… لا يصدر في شعره عن رؤية فردية للأحداث والصراعات…. إنما يعبر عن زمرة (جماعة) هي أهل الجنوب والمقاومون…. في مقابل جماعات أخرى كانت ترفض فكرة الوجود الفلسطيني أو المقاومة… ولعل هذه الرؤية ما تعكسه غالبية أشعار خاتون… يقول[25]:

يا شاعر الوجد مات الحق مختنقا/ تحت المناسم منسيا بلا كفن/ فما رأيت له خلا يشيد بــــــــــــه/ وما تغنى به شاد على فنــن

الشاعر هنا يشعر بالغبن؛ كون الحق بات مهدورا… فالحق قد مات، ولكن ميتته مؤلمة، كونه بلا كفن… ومختنقا…فالمقاييس تغيرت بحسب الشاعر؛ لأن الحق أضحى أنصاره من القلة…

وسرعان ما يبن الشاعر سبب الاجحاف؛ وهو ظلم يطال زمرة أو فئة اجتماعية مهمة من النسيج اللبناني (أهل الجنوب)… فالجنوب متروك في حالة ضعف وحرمان، وهو في دوامة المحن… والتشريد المستمر … فيقول[26]:

… فيقول[26]:

أكلما اعولت بيروت من ألـم/ ألقى الجنوب بعيدا بُرْدة الوهـن/ حتى إذا استرجعت بيروت صحتها/ عاد الجنوب إلى دوامة المحـن/ أكان فرضا علينا في الجنوب بـــأن/ نصير مساحة للسهل والحــزَن/ لا ننثني هربا إلا إلى هــرب/ حينا إلى الريف أحيانا إلى الـمدن/ فلا الجنوب لنا دار وليس لنــا/ في ظل بيروت من مأوى ولا سكن/ حتى غدونا على رغم الهوى “نُوَرًا”/ بلا اعتبار وأغرابا بلا وطــن

وهكذا، فإن الشاعر هنا بوصفه ملتزما، يعبر عن هموم المضطهدين المحرومين المهمشين؛ أي أهل الجنوب… فالشاعر لسان حال فئة كبيرة من اللبنانيين، يعبر عن تطلعاتها وآلامها وشجونها… إنه شاعر ثورة والتزام… شاعر تغيير وصراع وانتماء…

فأهل الجنوب في حالة غير مستقرة، يغيب عن حياتهم الأمان والطمأنينة، والاستقرار… وباتوا كالرحل (النور)، وفي ذلك إشارة إلى صدمة الميلاد التي باتت ملازمة للأهالي… وهي صدمة يقارن الشاعر من خلالها بين حياة جنينية مستقرة في ظل الازدهار المسلوب، والحالة الراهنة في ظل التهميش والاضطهاد… وكأني به يشعر بالحنين إلى الحياة الفردوسية، في رحم الجنوب الآمن المستقر…

ويصب الشاعر جام غضبه على العنتريات والخطب الفارغة، وعلى مسيلمة أي الكذب… فيقول في قصيدة: الجنوب كرة قدم على ملعب الأمم[27]:

ما للجنوب تمادى في تخبطــــه/ كأنه كرة في ملعب الأمـــم/ وما مصير أهليه أليس لهــم/ في مصدر الغيب يوم غير محتدم/ أصار فرضا علينا في متاهتـــه/ أن لا نموت بغير الذبح كالغنـم/…/ ما بال من ملأوا الأسماع طنطنة/ بالعنترية هل شدوا إلى لُجـــــم/…../ ويلي للبنان كم صلى مسيلمـــة/ على ثراه وكم أحنى على حـــرم

وهكذا، يتكئ الشاعر على التراث والقناع… كي يعبر عن قساوة المحن على الجنوب وقومه وأهله… فمسيلمة الكذاب هنا، ليس سوى قناع امتطاه الشاعر ليعبر عن ألمه ومرارته الجماعية… فيعلن أن الكذب والنفاق والعنتريات والخطب الرنانة… لن تجدي بعد اليوم… إنما التصدي السليم هو الذي يستند على الفعل لا القول…

وفي استعانة الشاعر برموز تراثية كمسيلمة وغيره، إشارة إلى انتماء صوره إلى اللاوعي الجمعي، أو ما يسمى بالتناص… حيث “كلّ نص هو امتصاص وتحويل لكثير من نصوص أخرى…فأيّ نصّ جديد تشكيل من نصوص سابقة أو معاصرة وردت في الذاكرة الشعرية تشكيلاً وظيفيّاً، بحيث يغدو النص الحاضر خلاصة لعدد من النصوص التي امحت الحدود بينها، وكأنّها مصهور من المعادن المختلفة متنوعة الأحجام والأشكال، فيُعاد تشكيلها وإنتاجها في أحجام وأشكال مختلفة، بحيث لا يبقى بين النّص الجديد وأشلاء النصوص السابقة سوى المادة وبعض البُقع التي تشير إلى النّص الغائب…

وفي ما يتعلق بالفتنة… كان موقف الشاعر صريحا في نقدها ومواجهتها… فتعقيبا على المظاهرات التي انطلقت في بعض المناطق تأييدا للجيش قصد الفتنة كما قال، “وقصد إيهام الجيش أنه لفريق دون فريق، قبيل اندلاع الحرب الأهلية”[28]… نظم الشاعر قصيدة بعنوان: “الفتنة من وحي أحداث صيدا 1975…”

وفي هذه القصيدة، يظهر نبوغ الشاعر السياسي، وتنبؤه بالحرب الأهلية، مستغربا تصوير أن أهل الجنوب ضد الجيش، بل العكس هو الصحيح… لأنه الجنوبيين يحمون درع الوطن… وهم أبناؤه…يقول[29]:

جرحان في قلبي يناط أذاهما/ بالحادثات على مدى الأزمان/ جرح لمفتقد الصحاب وآخر/ من فقد روح العدل بلبنـان/….

ثم ينتقد بشدة من حرض الجيش… ووضعه في مواجهة مع الشعب[30]:

وتسللت تحت الظلام ووسوست/ للجيش أسفارا من البهتــــان/ زعمت بأنا قد تخطينا المـــــدى/ بالقتل والتخريب والطغيان/ وبأننا نسعى لتدمير الحمـــــــى/ بغيا ودك الهيكل اللبنانـي/ ثم ادعت أنا اعدّينا المـــــدى/ للجيش تحت بواطن الكُتمان/ فكأنما الجيش المؤمل جيشهـم/ وكأننا حشد من القرصـان

فالجيش في لاوعي الشاعر، كونه يمثل عنصر الرعاية والحماية والسلطة… يعد بمنزلة أب يحمي أبناءه، ويلجأ إليه الأخيرون عند كل مصاب… وكأني بالجيش أضحى في مهب المنافسة الأخوية بين اللبنانيين، وكأني به بمنزلة أب يلجأ إليه الطفل المتلاعب، كي ينم على أخيه ويحاول إيذاءه… والحق أن حياة الطفل الصغير داخل الوسط الأسري، تشكل أولى تجاربه مع العالم الخارجي؛ إذ لا يمكن للدوافع الغريزية المنبعثة من “الهو” أن تشبع بصورة كاملة؛ من خلل اصطدامها بالواقع الخارجي أو من يمثله؛ فيتحول جزء من “الهو” الى “أنا” يعكس الواقع الاجتماعي؛ فالأنا يتكون في السنوات الأولى من حياة الطفل؛ ففي الوقت الذي تكون فيه العلاقات التي تربط الطفل بأسرته على أشدها، يكون “أنا” الطفل الصغير شديد الضعف إذا ما قسناه بـ”الهو”؛ لكنه يتقوى بوساطة سلطة الأهل؛ فأوامر هؤلاء ونصائحهم (الآتية من الخارج باتجاه الطفل) تسجل في داخله كممنوعات شديدة القوة، فتصبح صورة الأهل نموذجا ثابتا يمتصه الطفل؛ وعملية الامتصاص هذه سماها فرويد “الاجتياف”…

ثم بدأ الشاعر يفتخر بأهل الجنوب (الأسرة الكبيرة) حامي الجيش المدافع عن لبنان… ولكنه في أثناء دفاعه… يذكر الحرمان وبذور الصراع والحرمان في جبل عامل…يقول[31]:

أوما درت أن الجنود قلوبنـا/ يوم الوغى تمشي على النيران/ أو ليس تدري أنهم من عاملٍ/ من بلقع الإهمال والنسيـان/ قذفوا بهم ليحاربوا أبناءهـــم/ ورفاقهم بمدافع الميـدان

يلاحظ الصراع هنا في أبهى صورة… فالصراع في شعر خاتون، تتقاذفه ثنائيات ضدية واضحة؛ الظلم/ العدل، الفتان/ المقاوم، العدو/ الصديق…

يثور الشاعر على الشق الأول من الثنائية… ويرنو إلى العدالة والسلام والمساواة… لأن البديل خراب وتقسيم وتدمير:

أوليس تقسيم البلاد لمسلــــم/ خلف السلاح وآخر نصراني؟/ أوليس إحراق البلاد وفتنــة/ هوجاء بين الأهل والخـــــلان/ ماذا سيبقى إن تحقق حلمهم/ غير الرماد على ذرى لبنان[32]

ويبدي الشاعر لوما مريرا على كل من يصمت والعدو على الحدود… وهنا يفتح جبهة رئسة في ثورته وتمرده… حيث يثور على العدو والاحتلال والتهديد الدائم للبنان من إسرائيل…يقول في قصيدة اليهود[33]:

أتسكت والحشود تلي الحشودا/ وأسباب السما حشرت جنودا؟/ وصلصلة الجديد على حدودي/ نواقيس الردى تنعى الوجودا/ وتضحك والعدو عليك جــاث/ يقطع كل آونة وريــــــــــــدا/…./ فمع أن الرضيع قضى ذبيحا/ ومع أن الديار غدت وقــودا

ففي هذه الأبيات، يبدي الشاعر سخطه على التقاعس، وقبول الضيم… فالإسرائيلي على الحدود، وفعله السادي الشنيع المتمثل بالذبح، يزيد سخطه مرارة… فلم التقاعس والنزاع الداخلي إذا؟!

وفي موضع آخر من الديوان، يطالعنا مظهر لافت من مظاهر تمرد الشاعر، يتمثل في نقمته على سفهاء لم يسمهم، باتوا من القادة… وفي ذلك، ثورة صريحة على الأب القاسي غير العادل، كما تشير سيكولوجية القيادة… يقول:

ولأجل رفع الضيم عن أبنائنا/ ثرنا وطبع الحاكمين عنيد/ وعلى طريق الحق سددنا الخطى/ لا نلتوي وطريقه ممدود/ فتسللت أيدي الفساد وأمسكت/ بزمامنا تبدي لنا وتعيد/ وإذا سفيه القوم أمسى قائدا/ فمصير من في ركبه التشريد…[34]

يتضح مما سبق، أن مظاهر الثورة والتمرد والاتزام عند خاتون، توزعت على نقده التهميش والانعزال وقبول الذل… والرضوخ والاستسلام…وكأني به يسعى إلى حياة جنينية فيها سكينة وحياة كريمة… وكأني به أيضا يلجأ إلى شعر الثورة والالتزام، كي يؤكد ذاته الجماعية… ويردم الحرمان الذي يواجهه المحرومون… ولهذه الفكرة علاقة بطروحات إدلر… “فنزعة الفرد الى أن يؤكد نفسه وإرادة الاقتدار لديه، هما اللتان تتجليان بصورة “الاحتجاج الرجولي” في مسيرة الحياة، وفي الطبع والعصاب، وهذا الاحتجاج هو المحرك الرئيس للنشاط الإنساني… ويرى أن عند كل فرد عقدة دونية، وهذا الشعور الشامل بالدونية يستمد مصدره من مرحلة الطفولة؛ حيث يشعر الفرد بصغره وضعفه أمام الكبار، ويتعزز هذا الشعور عند سوء التعامل الأسري مع الولد؛ إذ يقلل من شأنه، أو يسخر من مواقفه، ما يولد عنده الرغبة التعويضية بالتفوق أو السيطرة. وإذا تجاهل الأهل رغبات الطفل أو عاقبوه… أو استمروا في ردعه… فإن من شأن سلوكهم هذا أن يزكي الشعور بالدونية الذي يصبح وضعا مرضيا نفسيا دائما، تنعكس أعراضه على شخصية الطفل سلوكا وإنتاجا، ما يؤدي إلى العصاب…[35]

المبحث الثالث: خاتون بين الهوية التائهة والإبداع

للطفولة دور مهم في تمرد خاتون وثورته والتزامه… فالشاعر عاصر الاقطاع والحرمان كما عاصر الاحتلال والفتن والحروب… فمقاومته وعنفوانه يعودان إلى اللاوعي الجمعي الجنوبي… ولعل هذه ما يفسر لجوءه إلى التراث الحسيني والكربلائي والتاريخي والديني… ولا ننسى أيضا عنفوان جده الكبير… وموقفه من السلاطين والملوك…

فمن الرموز اللافتة في شعره: الخوارج ص17، والصلبان ص16، والوثن ص34، وكربلاء ص38، وإرم، ص38، ومسيلمة ص41، والثعبان ص49، والحسين، وجبرائيل ص72…

لقد أحسن الشاعر خاتون في توظيف هذه الرموز والأقنعة… جاعلا منها رموزا تنتمي الى اللاوعي الجمعي… وكلها تشي بثنائية الثورة/ الظلم.. فاللاشعور الجمعيّ، بهذا المعنى، يمثّل خبرات الماضي وتجارب الأسلاف. وهو منطلق “يونغ” في تحليل عمليّة الإبداع بصورة عامة؛ فهذه العملية، “تتمّ في تصوره، باستشارة النماذج الرئيسة المتراكمة في اللاّشعور الجمعي بوساطة “اللّيبيدو” المنسحب من العالم الخارجي، والمرتدّ إلى داخل الذات، وبوساطة الأزمات الخارجية أو الاجتماعية. وهذا ما يسبّب اضطراباً نفسيّاً لدى الفنّان، فيحاول إيجاد اتزّانٍ جديدٍ لنفسه”([36]).

بيد أن استخدام خاتون لهذه الرموز لم يخل من انزياح….وثورة والتزام…فضلا عن علاقتها بغريزتي الحياة والموت… فغريزة الحبّ أو الحياة “الإيروس” eros: تمثّل الحاجات النّفسيّة البيولوجيّة التي تُتيح للفرد الاستمرار في حياته والمحافظة على بقاء نوعه[37]… فيما غريزة الموت أو الفناء “التّناتوس” tanatos: تمثّل مختلف الرّغبات التي تدفع الفرد إلى العدوان والتّدمير[38].

ولعل الحرمان الأمومي عند الشاعر أو عجزه عن الانفصال عن “الآخر” (الأم) أعني الوطن… كانا وراء لجوئه إلى الطبيعة وما تؤشر إليه عناصرها من رموز أمومية… كأداة تعويضية عن ذاك الحرمان أو النقص…ولذا، لا غرابة إن وجدناه يعنون إحدى قصائده بأحد عناصر الطبيعة: ليست جويا نحلة؛ فيقول[39]:

أنت في يومك هذا ثورة تتحدى كل أسباب الفناء

ويذكر خاتون في هذه القصيدة: الأرز وجويا والشتاء والسماء والنحلة… فهو بعد أن نفى في عنوانه أن تكون جويا نحلة، يعود فيقول[40]:

وقفوا ضد جويا جهــــــــرة/ وقفة الذؤبان في وجه الشياء/ حسبهم أن جويا نحلــــــــة/ تصدر الشهد لطلاب الغذاء/ نحن للأخيار نحل إنما/ نحن للأشرار صناع البلاء/ نحن شهد..وطيوب..وجني/ ومعان.. ورؤى من كبرياء

يتكئ الشاعر ههنا على عنصر مهم في الطبيعة، النحل، كي يصور طيبة أهل جويا، ونبلهم وبسالتهم…وكأني به اعتمد بوصفه مقهورا وقَلِقا على سلوك طقسيّ؛ فاختبأ في أحضان الطّبيعة/الأمّ للدّفاع عن نفسه؛ لأنّه أدرك أنّ الخصم قويّ؛ فتوسّل بوصفه ثائرا ملتزما… بعناصر الطبيعة؛ بغية محاربة الآخر وكبح عدوانيّته… ولذا، تراه وهو في أسوأ لحظات حياته، يتّكئ على الأحلام المنبعثة من الذّكريات الطّفوليّة، حيث العودة إلى الفردوس المفقود، وبالتّالي جويا أو الجنوب/الأمّ…

وفي ما يتعلق بحقول الشاعر المعجمية؛ فقد توزعت ضمن ثنائيات جمة؛ لعل أبرزها ثنائية الظلم/ الانتصار، أو قل الثورة/ الرضوخ… أو الصديق/ العدو… والمقاوم/ والمستكين…

فهذه الثنائيات تؤشر إلى اضطراب ومرارة في فؤاد الشاعر… ومن نماذج ذلك، ما نلمحه في قصيدة بعنوان: فوضى… قيلت في شهيد قتل غدرا وضاع دمه هدرا في العام 1972: (ص89-90)…

وما نلمحه أيضا في قصيدة: تكلم الدم فاسكت أيها القلم: ص81-82، يقول فيها:

تكلم الدم فاسكت أيها القلــــــــم/ فما مقالك والآيات تزدحــم؟/ ومنطق الدم أقوى حجة وبـــه/ فصل الخطاب ومختوم به الكــم/ سمعته في آذان الفجر جلجلة/ كأنه عن مخاض الليل ينفصــم/ يقول يا نائما عن حق أمتــه/ انهض فإنك في جسم الحمـى ورم/ تنام عينك والأخطار محدقة/ من كل صوب وحبل الأمن منصرم/…/ ما للخوارج ما انفكت حفيظتهم/ على العروبة بالبغضاء تضطرم

جلي هنا أن الشاعر يعبر عن نقمته، مستخدما الثنائيات الضدية في الألفاظ حينا: نائم/ انهض، أو الصور: تنام عينك/الأخطار محدقة… أو التراكيب…

وتؤشر صور الشاعر، بما فيها من استعارات هاجسية، تبنيه مفهوم الالتزام…الذي هو مشاركة الشاعر أو الأديب الناس همومهم الاجتماعية والسياسية ومواقفهم الوطنية، والوقوف بحزم لمواجهة ما يتطلّبه ذلك، إلى حدّ إنكار الذات في سبيل ما التزم به الشاعر أو الأديب، “ويقوم الإلتزام في الدرجة الأولى على الموقف الذي يتّخذه المفكّر أو الأديب أو الفنان… وهذا الموقف يقتضي صراحة ووضوحا وإخلاصا وصدقا واستعدادا من المفكّر لأن يحافظ على التزامه دائما، ويتحمّل كامل التبعة التي تترتّب على هذا الالتزام”[41].

ويلاحظ في شعر خاتون الملتزم، تجربة شعرية صادقة، ممزوجة بالشعر الوطني الرافض المتمرد… ولعل هذا الرفض، أتى بمنزلة أوالية دفاعية نفسية كانت تقيه من الاضطراب والنقص… فحول الإبداع الشعري إلى وسيلة للتخفيف من الهموم… يقول تحت عنوان: ردوا على الجيش بعضا من كرامته، تعليقا على اغتيال زعماء في منظمة التحرير الفلسطينية واجتياح إسرائيل الجنوب حتى جويا بقضاء صور:

ماذا أقول عن الموتى… ومحيانا/ أشد وطئا على العاني وخسرانا/ وكيف أبكي على الموتى ولو علمت/ فسوف تبكي على الأحياء موتانا/ يا ليت قومي قبل العار ألبسهم/ ريب المنون بديل العار أكفانا/ وليت يعرب لم ترزق سلامتها/ قبل الوقوف على مجرى حزيرانا/…[42]

جلي هنا أن الشاعر ناقم جدا… ومتألم ومتحسر وآسف، وهو ما ظهر من خلال الاستفهام المجازي في البيت الأول والثاني، وصيغة النداء في البيت الثالث… حيث يتمنى الموت، رافضا الذل والعوان… ومبديا حسرة مريرة… وجاءت صيغة التمني (ليت…) ليندد الشاعر من خلالها بالتخاذل العربي المريب…

والشاعر من خلال التلوين الأسلوبي الذي استعان به، يحاول ردم النقص الذي يواجهه نتيجة هول الأحداث…فاستعان بالكلمة والشعر ليكونا عونا له… في وجه الخسارة والصمت العربي… يقول:

وإن لبنان لم يحشد كعادته/ ضد المزارع والطلاب فرسانا/ وإن بيروت باست نعل قاهرها/ وللحضيض تهاوى أرز لبنان/ وإن لبنان قد غابت مدافعه/ ليل الهجوم فما كانت وما كانا/ وإن شتى بلاد العرب قد بعثت/ ما تستطيع ببيانات وتحنانا…[43]

ولكن كيف السبيل للوقوف في وجه كل ضروب النفص التي تواجه الشاعر؟ قد يكون الشعر والكتابة، هما اللذان ساعدا الشاعر “خاتون” على مغالبة الصعاب… فعوامل الكبت والعصاب عنده لا تنحصر في العقد الفطرية، وفي رواسب الماضي، إنما ترتبط بالنزعة الغائية التي توجه المرء نحو غاية ما. وهذه الفكرة تتوافق مع مذهب إدلر الذي يشير إلى: “إن نزعة الفرد الى أن يؤكد نفسه وإرادة الاقتدار لديه، هما اللتان تتجليان بصورة “الاحتجاج الرجولي” في مسيرة الحياة، وفي الطبع والعصاب، وهذا الاحتجاج هو المحرك الرئيس للنشاط الإنساني…”[44] آية ذلك، أن الشاعر مندمج في قضايا شعبه، ويعبر عن همومه وتطلعاته؛ لأنه كوني الرؤية… يقول مؤكدا هذه الفكرة في قصيدة له بعنوان: يغني خارج السرب:

وهو الذي غنى مصائب شعبه/ لم يثنه خوف ولا تهديد/ ماذا أقول لأوجه قد سودت/ تاريخنا-بئس الوجوه السود/ جرت علينا المعضلات ولم تزل/ تقضي بما لا نشتهي ونريد/ ولقد مشينا للعلا في ثورة/ ما بيننا لص ولا عربيد…[45]

وتتلازم ثورة الشاعر، مع غصة في حلقه… ولعل هذا ما يفسر لجوءه إلى الثنائيات الضدية، والنقمة خلال تكرار النفي والرفض… فيقول:

ماذا أقول وقد خسرنا ثورة/ لما تولى أمرها البارود/ فعلى اليسار تجاوز ومزايد/ وعلى اليمين براثن وحقود/ ونيوب إسرائيل تنهش لحمنا/ فمتى إلى العقل السليم نعود/ يا قوم ما ثرنا لدك معالم/ ما دك عاد مثلها وثمود/ يا قوم ما ثرنا ليبقى سيد/ يختال في ساحاتنا ومسود/ يا قوم ما ثرنا لتقسيم الحمى/ دولا لها ضمن الحدود حدود/ فلكل حي شرطة وحكومة/ ولكل سوق حاكم وجنود…[46]

وهكذا، يتضح أن الشاعر من خلال أوالية الرفض التي استعان بها، عبر تكرار النفي (ما)، وتكرار عبارة (يا قوم)… يعبر عن مرارة وغصة، فهو في ثورته على الواقع المهتز يسعى إلى التغيير… نحو الأفضل، لتصحيح مسار الثورة، ورفض الذل والهوان، ومقاومة الاحتلال، ورفض نهب الشعب…

أما الصور ومصادر الإيقاع والتراكيب عند خاتون، فقد جاءت متنوعة تغلفها البساطة والسهولة والسلاسة، منتزعة من الواقع المؤلم حينا، ومن اللاوعي الجمعي العربي أحيانا… ولها علاقة قوية بالتناص…[47]

فالقيم والمعاني التي تناولها خاتون، مألوفة، ثائرة، يقول تحت عنوان: فانصر حسينك… إن أحببت نصره…:

خل الرياء ولا تلجأ إلى الكذب/ فعقدة الكذب صارت آفة العربي/ تقول لو أنني عاصرت كربلة/ لفزت والله فوز الفاتح الأرب/ وقد تظن أن الله مقتنع/ ولا يفرق بين الحق واللغَب/ والله يشهد… والأحداث شاهدة/ بأن قولك مبني على الكذب/…[48]

ويقول في موضع آخر من الديوان: وحاكم جائر قامت زعامته/ بين الرعايا على التقتيل والفتن/ يعيش كلا على أوصال أمته/ ويستسيغ شآبيب الدم العفن/ إذا ألمت على ناديه نازلة/ يميل عنها بلا عين ولا أذن/ وإن رأته الرعايا قال قائلها/ هذا المجلي وهذا راية الوطن/ فكيف فرعون لا يطغى وأمته/ بعض إلى صنم وبعض إلى وثن…[49]

جلي أن الصور والمفردات التي لجأ إليها الشاعر، مستلة من اللاوعي الجمعي العربي والعالمي…، فالوثن والصنم وفرعون… والصور التي وردت فيها، يسودها التناص، وهي وظفت في نص حاضر، ينتمي إلى نصوص غائبة… فالنص الغائب (TEXTE ABSANT) هو النص المسكوت عنه ولم يذكره النص الحاضر صراحة، ولكنّه يتضمّنه ويوحي به، أو هو النص الذي تُعاد كتابته بالتناص في نصّ جديد، وهو المصدر الذي يستقي منه النص المادة الأولية لإنتاجه، ويتضّمن الرموز والإشارات التراثية التي تتوافر في النص الحاضر من دون الإشارة إليها بشكل صريح أو مباشر.

الخلاصة

يتضح أن خاتون من الشعراء العامليين الثائرين في الشعر… واتسم بالالتزام، وشعره يحمل رؤية كونية تعبر عن تطلعات فئة مهمة في الجنوب، كانت تشعر بالحرمان والظلم…

وتنوعت بواعث مرارته… فهو ينتقد الظلم والقيود والاحتلال… والحرمان… منطلقا من فكر مقاوم يرى في تدنيس الوطن حطا من شأن الأم…

واتضح أن المنهج النفسي قادر على سبر أغوار الشاعر؛ والتعرف إلى دواعي التزامه وثورته… من دون إهمال الشعور بالنقص الذي دفعه الى الإبداع والتفوق… فضلا عن خروج رموزه من اللاوعي الجمعي… وتعبيره عن رؤية كونية… آية ذلك، أن الميزة الاجتماعية للعمل الأدبي تكمن على الخصوص في كون الفرد ليس بمقدوره وحده فقط تكوين بنية فكرية منسجمة، تقابل ما يسمى برؤية العالم، لأن مثل هذه البنية لا تتكون إلا من طرف جماعة، أما الفرد؛ فبإمكانه نقلها إلى مستوى أعلى أكثر انسجاما، وتحويلها إلى مستوى الإبداع الخيالي...

وبعد، يبقى في شعر خاتون دعوة إلى دراسات أكاديمية مفصلة وفاق مناهج غربية…. كدراسة تراكيبه وديوانه الثاني، فضلا عن دلالته التاريخية والسياسية والثورية…

المراجع

-

ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار النشر صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، المجلد الأول

-

أبو العينين، فتحي، التفسير الاجتماعي للظاهرة الأدبية: التراث وإشكالية المنهج، مجلة عالم الفكر، عدد 1-2، الكويت، 1995

-

أبو هيف، عبد الله-النقد الأدبي العربي الجديد-اتحاد الكتاب العرب-دمشق 2000

-

اسكاربيت، روبير، سوسيولوجيا الأدب، تر. آمال أنطوان عرموني، بيروت، منشورات عويدات، ط1 1978

-

إسماعيل،عز الدين. التفسير النفسي للأدب، بيروت، دار العودة ، ط4، 1981

-

أنور الموسى، علم الاجتماع الأدبي، بيروت، دار النهضة ط1، 2011

-

أنور الموسى، علم النفس الأدبي، بيروت، دار النهضة ط2، 2016

-

نبيل أيوب. الطرائق إلى نص القارئ المختلف. بيروت. دار المكتبة الأهلية، ط1، 1997

-

باختين، ميخائيل، الملحمة والرواية (دراسة الرواية، مسائل في المنهجية)، تر.جمال شحيد، بيروت، ط1 ، 1982

-

باقادر، أبو بكر أحمد، قراءات في علم اجتماع الأدب، بيروت، دار الهادي، ط1، 2004

-

بلوحي، محمد، الشعر العذري في ضوء النقد العربي الحديث (دراسة في نقد النقد، من منشورات اتحاد الكتاب العرب 2000

-

خليل أبو جهجه، الرؤية الكونية في أدب ميخائيل نعيمة، منشورات اتحاد الكتاب اللبنانيين، ط1، 2004

-

رئيف خوري، الأدب المسؤول ، دار الآداب، بيروت ، ط1 1968

-

سارتر، جان بول ، الأدب الملتزم ، ترجمة جورج طرابيشي ، منشورات دار الآداب ، بيروت ، ط2 ، 1967

-

عباس مكي. المجال النفس اجتماعي العربي. سلسلة دراسات المجال العربي. معهد الإنماء العربي. بيروت، 1991

-

علي خاتون. هويتي معلقة، تقديم علي كوراني؛ مؤسسة كركي، ط1، جويا 1979،

-

علي خاتون، كل يوم كربلاء، تقديم محمد حسين فضل الله، جويا1986، ط1

-

علي كمال، “فصام العقل أو الشّيزوفرينيا”، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر،بيروت، الطّبعة الأولى

-

غولدمان، المنهجية في علم الاجتماع الأدبي 4، تر. مصطفى المسناوي، دار الحداثة، بيروت 1981

-

فرانك س كابريو، تفسير السلوك، تر. أحمد حسن الرحيم، مط الشباب، بغداد، ط1، 1956

-

فرويد وإدلر ويونغ….مدارس التحليل النفسي، تر. وجيه أسعد، المقدمة بقلم كوليت شيلان، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، ط1992

-

فرويد. محاضرات جديدة في التحليل النفسي. تر. جورج طرابيشي. بيروت. دار الطليعة، ط2، 1998

-

فرويد، التحليل النفسي للعصاب الوسواسي، رجل الجردان، تر. جورج طرابيشي، بيروت ، دار الطليعة ، ط1، 1987م

-

فرويد، سيغموند، علم النفس الجمعي وتحليل الأنا، تر جورج طرابيشي، بيروت، دار الطليعة، ط1، أيلول 1979

-

فيصل عباس، علم نفس النمو. بيروت، دار الفكر العربي، 1997

-

فيصل محمد خير الزّراد، الأمراض العصابية والذهانية والاضطرابات السلوكية. بيروت. دار القلم. ط1، 1984

-

محمد عزَّا، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية، دراسة في نقد النقد، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2003

-

مريم سليم. علم نفس النمو.بيروت. دار النهضة العربية. ط1، 2002

-

مصطفى حجازي، الصحة النفسية (منظور دينامي تكاملي للنمو في البيت والمدرسة)، الدار البيضاء وبيروت، المركز الثقافي العربي، ط3، 2006

[1] علي خاتون، ديوان كل يوم كربلاء، تقديم المرجع فضل الله، جويا 1986، ط1 ص6

[2] علي خاتون، ديوان هويتي معلقة، تقديم علي كوراني؛ مؤسسة كركي، ط1، جويا 1979، ص11

[3] علي خاتون، ديوان هويتي معلقة، ص12

[4] وفاق المنهج البنيوي، يغدو الفاعل الحقيقي في الإبداع الثقافي، متمثلا بالمجموع الاجتماعي، وليس في الفرد المنعزل... فالجوهر الأساسي في العمل الإبداعي، لا يرجع إلى إمكانات ذلك الفرد/المبدع وقدراته العقلية والفنية وحسب، بل يرتبط بشكل حاسم بما يطلق المجموع الاجتماعي من مقولات فكرية وقدرات جماعية واعية، في شكل بنية شاملة أو ضامة، اتفق على تسميتها بالرؤية الى العالم، أو الرؤية الكونية… لقد حاول غولدمان التعريف بهذا المصطلح، على الرغم من صعوبة المهمة؛ فقال: “إنها مجموعة من “التطلعات والاحساسات التي تجمع أفراد مجموعة ما-وفي أغلب الأحيان طبقة اجتماعية- وتدفعهم لمناوأة المجموعات- الطبقات- الأخرى”. للمزيد، ينظر: خليل أبو جهجه، الرؤية الكونية في أدب ميخائيل نعيمة، منشورات اتحاد الكتاب اللبنانيين، ط1، 2004، ص11

[5] علي خاتون، ديوان كل يوم كربلاء، ص5

[6] خاتون، الديوان، ص12

[7]خاتون، الديوان، ص105

[8] عباس مكي. المجال النفس اجتماعي العربي. ص20

[9] خاتون، الديوان، ص18

[10] م.ن، ص19

[11]وهبه، مجدي، معجم مصطلحات الادب ، مطبعة دار القلم ، بيروت ، ط1 ، 1974، ص:79.

[12]سورة الفتح ، آية 26.

[13] خاتون، م.س، ص19

[14] أنور الموسى، علم الاجتماع الأدبي،ص95

[15] علي خاتون، الديوان، ص112

[16] خاتون، الديوان، ص116-117

[17] خاتون، الديوان. ص104

[18] يقسم فرويد الجهاز النفسي إلى ثلاث مناطق؛ هي: الهو (Le ça) والأنا و الأنا الأعلى… الهو هو أقدم منظمات الجهاز النفسي “تكونا”، ويتكون مما يحمله الإنسان عند ولادته، وكل ما سيحدده تكوينه الخاص… فـ”الهو” محكوم بمبدأ اللذة؛ لذلك يتصادم مع الواقع والأنا الأعلى الذي يمثله داخل الفرد والأنا:جزء من الهو، يتطور وينشأ تحت تأثير تجارب الإدراك، فتكون مهمته التوفيق بين الهو والعالم الخارجي من جهة، والهو والأنا الأعلى عندما يتكون من جهة ثانية… للمزيد: علم النفس الأدبي، للدكتور أنور الموسى…

[19] فرويد. محاضرات جديدة في التحليل النفسي. تر. جورج طرابيشي. بيروت. دار الطليعة، ط2، 1998، ص75

[20] فرويد. محاضرات جديدة في التحليل النفسي. ص81

[21] فرويد. محاضرات جديدة في التحليل النفسي. ص82

[22] خاتون، الديوان، ص25

[23] السادية (SADISME): مصطلح من علم التحليل النفسي، يُنسب إلى الكاتب الفرنسي “المركيز دي ساد”MARQUIS Desade” (174.-1814م)، ويشير المصطلح في علم التحليل النفسي إلى شذوذ جنسي يرتبط فيه الإشباع بالتعذيب أو الإذلال الذي يُصَبّ على الطرف الآخر، والسادية عدوانية تهديمية، والسادية في الأدب سمة أو نزعة طبيعية عميقة إلى التلذّذ بتعذيب الآخرين وإيذائهم وإذلالهم.

[24] خاتون، الديوان، ص26-27

[25] خاتون، الديوان، ص32

[26] م.ن، ص33

[27] خاتون، الديوان، ص39-40-41

[28]خاتون، الديوان، ص43

[29] م.ن، ص ص46

[30] خاتون، الديوان، ص47-48

[32] خاتون، الديوان، ص ص49

[33] م.ن، ص185ـ- 187

[34] م.ن ص102

[35]الزّراد، فيصل محمد خير. الأمراض العصابية والذهانية والاضطرابات السلوكية. بيروت. دار القلم. ط1، 1984، ص22

[36] الزّراد، الأمراض العصابية والذهانية والاضطرابات السلوكية. ص51-52

[37] فيصل عباس، الشّخصيّة في ضوء التّحليل النّفسيّ، ص76-77

[38] فيصل عبّاس، الشّخصيّة في ضوء التّحليل النّفسيّ، ص76-77-78.

[39] خاتون، الديوان، ص107

[40] م.ن ص111-1102

[41] في اللغة،…ورجل لُزمة يلزم الشيء فلا يفارقه. واللّزام: الملازمة للشيء والدوام عليه، والالتزام الاعتناق”. و”لزم الشيء: ثبت ودام، لزم بيته: لم يفارقه، ولزم بالشيء: تعلّق به ولم يفارقه، التزمه: اعتنقه، والتزم الشيء: لزمه من غير أن يفارقه، والتزم العمل والمال: أوجبه على نفسه” -ينظر: أبو حاقة، الالتزام في الشعر العربي ، دار العلم للملايين ، بيروت ،1979، ص 14، وابن منظور، لسان العرب، 15 مجلّد ، دار صادر، بيروت / ط5، 1956، ج12 ، ص541- 542، والفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، 4 أجزاء ، دار المأمون ، ط4، 1938، ج4، باب الميم ص: 175.

[42] خاتون، الديوان، ص147

[43] خاتون، الديوان، ص149

[44] الزراد، الأمراض العصابية ، ص51

[45] خاتون، الديوان، ص101

[46] خاتون، الديوان، ص103

[47] التناص مصطلح سيميولوجي وتفكيكي معاً، يذهب أصحابه، وفي مقدمتهم كريستيفا وبارت وجينيت، إلى أنّ أيّ نصّ يحتوي على نصوص كثيرة، نتذكر بعضها، ولا نتذكر بعضها الآخر، وهي نصوص شكّلت هذا النص الجديد، فالكتابة نتاج لتفاعل عدد كبير من النصوص المخزونة في الذاكرة القرائية، وكل نصّ هو حتماً نصّ متناصّ، ولا وجود لنص ليس متداخلاً مع نصوص أخرى، ولذلك قالت كريستيفا “إن كل نصّ هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات، وكل نصّ هو تشرّب وتحويل لنصوص أخرى”، ويكون التناص طبقات جيولوجية كتابية محوّلة من خطابات أخرى، ولذلك يرى فوكو أنّه “لا وجود لتعبير، لا يفترض تعبيراً آخر، ولا وجود لما يتولّد من ذاته، بل من وجود أحداث متسلسلة ومتتابعة، ومن توزيع للوظائف والأدوار”.

[48] خاتون، الديوان، ص141

… فيقول[26]:

… فيقول[26]: مجلة إشكاليات فكرية مجلة ثقافية معرفية

مجلة إشكاليات فكرية مجلة ثقافية معرفية