أدب “شيخنا” الراسي الشعبي الواقعي

شيح بريح أنموذجا

بقلم شئيم الدرويش

الإنسان في طبيعته باحث عن أصله وجذوره. يسأل من أبي وأمي؟ من أجدادي وأسلافي؟ في هذه الأسئلة باب مفتوح الآفاق دائري الجواب. يمثّل الأدب الشعبي أحد هذه الأبواب ، فيطرح نفسه ملاذاً للقيم والأخلاق، يحفظ بموجبها أصالة ذلك الإنسان.

لهذه القضية ساحة عراك حالياً، في ظلّ استلام العولمة عرش المملكة الاجتماعية، إذْ تقدم نفسها عدوة صريحة للجذور والتراث، علماً أنّها تنادي بجعل العالم قرية صغيرة، لكن إنْ كانت تنادي إلى تكوين قرية صغيرة تكنولوجية، فماذا حلّ بالقرية الإنسانية التراثية اذاً؟ الثقافة الشّعبية والتراث الشّعبي في ظل هذا التسلط العولمي يجدان نفسيهما مجبران على مراعاة الواقع، مع بذل الجهد في إختراق أنظمة الدفاع العولمية للقرية التكنولوجية، متسلحين باللسان والقلم.

في هذا المجال نجد الهوية الثقافية لشعب ما يسبح وحيداً في بحر تكنولوجيا العولمة حيث التيارات الرافضة للقديم، وأمواج كسر الذات. “فالعلاقة بين العولمة والهوية الثقافية في تنافر وتصادم وصراع، إذ تسعى العولمة إلى خلق منظومة متكاملة، في حين تدافع الهوية عن التنوع والتعدد. كذلك يلحظ أن العولمة تهدف إلى القضاء على الحدود والخصوصيات المختلفة، بينما الهوية تسعى إلى الاعتراف بعالم الاختلافات وترفض الذوبان. أما الهوية الثقافية فتشير إلى إدراك الفرد نفسيا لذاته وتوحد هذه الذات مع تراث ثقافي معين”1.

هنا نجد أهمية الأدب الشّعبي في إعادة صياغة الهوية المتناثرة بين أشواك العولمة. “فهذا الأدب تتويج لخبرات الإنسان ومعارفه وأحاسيسه ومشاعره”2. ويرى الأديب المصري محمد تيمور أنّ الأدب الشّعبي فن راقي مستلهم من الشعب وروحه وبيئاته المتنوعة. وأنّه ” يمثّل الجانب الأكبر من الأدب الحي الخالد في كل أمّة من الأمم وكل عصر من عصور البشر”.3 إذْ نجد إنتاجات الادب العالمي وأروعها مستقاة من الاساطير الشعبية، مثل: الإلياذة، ملحمة جلجامش، الشاهنامة، وألف ليلة وليلة. ويكمن خلودها في طبيعتها المشتقة من لبّ الحياة الشعبية الإنسانية. بملخص عام يمكن القول إنّ الأدب الشعبي هو “التعبير الفطري الصادق لأحلام الأمّة وآمالها وبؤسها وشقائها؛ وبالتالي هو موجود دائماً إنْ كان في إزدهار الأمّة أو في إنحطاطها”4.

ويتميّز الأدب الشّعبي بخصائص متنزعه تميزه عن الآداب الفنّية الأخرى، ومنها:

1- “المؤلف المجهول.

2- التناقل الشفوي.

3- الإنتشار والتداول.

4- المحتوى الثقافي المعبّر عن وجدان الجماعة.

5- البيئة والأسلوب الفني.

6- اللغة العامية.

7- الدافع الروحي الجماعي.”5

وتتعدد أنواع هذا الأدب بين الأساطير ، والملاحم، والحكايات، والسير الشعبية، والأمثال الشّعبية، إلخ.

وما يهمنا في بحثنا هذا التطرق إلى الحكاية الشعبية. “فالحكاية الشعبية إصطلاحاً فضفاضة لاستيعابها التراكم السردي عبر الأجيال.”6 وهي تعبير سردي ممزوجة بخيال البيئة الشعبية لأنّها من الناس وإلى الناس.

وقد إرتأينا دراسة الحكاية الشعبية اللبنانية من منظور شيخ الأدب الشّعبي اللبناني سلام الراسي. كيف لا ننظر من منظوره وهو الذي رسم لهذا الأدب أفقا يخبىء ما بين شعرة السماء والبحر واقعا معاشا ، وبلاغة كلمات تلمس العاطف، وتراثا يمجّد تاريخنا الزاهي؟ والمستغرب أن “شيخنا” الذي يحمل في حقيبته الشعبية ما يقارب ثمانية عشر مؤلفاً، بدأ رحلته في جمع أيقونات بلادنا الشعبية الأدبية عن عمر الستين سنة.

- نــبــذة عــن حــيــاتــه:

- الإسم: سلام يواكيم الراسي.

- سنة الميلاد: 25 كانون الاول 1911.

- مكان الميلاد: محافظة الجنوب اللبناني – بلدة إبل السقي.

- زوجته: الأديبة إميلي الراسي.

- أولاده: علي جهاد – خالد – رمزي.

- لقبه : أبو علي.

- تلقى علومه الابتدائية في مدرسة القرية والثانوية في مدرسة سليم قربان في مرجعيون.

- انتقل العام 1925 إلى بيروت مع والدته وسكن في منطقة رأس بيروت.

- إنتسب أواخر العشرينات من القرن الماضي إلى الحزب الشيوعي اللبناني.

- نتيجة مقارعته للإنتداب الفرنسي والإقطاع، تعرض للسجن والاعتقال عدة مرات.

- تعاطى التدريس مدة وجيزة.

- عيّنه الوزير إميل البستاني سنة 1956 موظفاً في مصلحة التعمير كمدرب.

- انتقل في وظائف الدولة حتى سن تقاعده عام 1975.

- كتب الشعر والزجل شابا ثم تحول إلى جمع المأثورات الشعبية القروية بعد تقاعده.

- ساهم في إعداد برامج تلفزيونية عديدة، أبرزها: ( الأدب الشعبي – مع الناس ).

- حائز على عدة أوسمة، أبرزها: وسام الأرز الوطني – وساماً من دولة البرازيل.

- بث برنامجه الشهير “الأدب الشعبي في لبنان” عبر تلفزيون لبنان.

- له مؤلفات عديدة ، أبرزها :

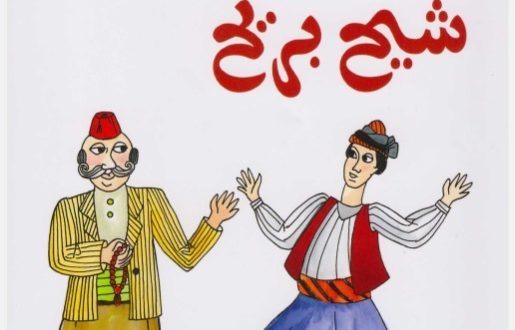

( لئلا تضيع 1971) – ( في الزوايا خبايا 1974) – (حكي قرايا وحكي سرايا 1976) – (شيح بريح 1978) – (الناس بالناس 1980) – (حيص بيص 1983) – (الحبل على الجرار 1988) – (جود من الموجود1991) – (ثمانون1993) – (القيل والقال 1994)، إلخ.

- توفي في 19 نيسان عام 2003 ودفن في بيروت.

” أدب سلام الراسي… يتكلم باللغة التي تبعث السرور في النفس، يعبر عن الحكايات والقصص الشعبية بأمثال وطرائف ومواعظ وعبر تأخذنا إلى زمن ليس ببعيد، بعد أن كدنا ننسى بعض مصطلحات لغتنا العربية والاستعاضة عنها بمصطلحات جديدة، عبر دخول عصر التكنولوجيا الحديثة في كل الميادين”.7 ووفق عناوين مؤلفات الراسي وأبحاثه الشعبية نرى أنّه أراد ،” أنْ يؤكد للقاصي والداني أنّ عناصر الوحدة في الشخصية اللبنانية في تنوع وتعدد مكوناتها هي أعمق وأقوى من كل المحاولات التي جرت، وما تزال تجري من داخل لبنان ومن خارج حدوده، بهدف تشويهها وتعطيلها وإفقادها سماتها التي تشير إلى غناها. فالتعدد الديني والثقافي كانا دائما مصدر غنى لهذه الشخصية”8.

اخترت في دراستي لأدب “شيخنا الشعبي” كتابه بعنوان “شيح بريح” أنموذجا عاما يدل على مسحة الراسي الأدبية الشعبية. هذا الكتاب الذي جاء في المرتبة الرابعة ضمن سلسلة “الأدب الشعبي ” لأديبنا، صدر العام 1978. والكتاب الذي ندرس منه هو الطبعة السادسة صادر عن دار نوفل عام 2014.

يحتوي الكتاب على مقدمة، ومقسم إلى خمسة أقسام وخاتمة.

- المقدمة : تتألف من حكايتين، الأولى بعنوان “شيح بريح ” والثانية “القرش نصّ”.

- القسم الاول بعنوان : من كل دقن شعرة.

- القسم الثاني بعنوان : دفاتر عتيقة.

- القسم الثالث بعنوان : ألف مثل ومثل والمطلوب مثل واحد.

- القسم الرابع بعنوان : اقعد أعوج واحكي جالس.

- القسم الخامس بعنوان : داوي الحاضر بالحاضر.

- خاتمة بعنوان : داوي الحاضر بالحاضر.

الواضح أنّ لختيار الراسي عنوان كتابه باسم “شيح بريح” لم يكن عبثاً ، بل هو أراد أن يدل على عدم انتظاره مقابل ما تضمنته حكاياته.لا ينتظر سوى قراءة الحكاية وحفظ التراث الشعبي من دون “فرق سعر”. وتشديدا على ذلك يقول الراسي في نهاية نصّ “القرش نصّ”: (هذا كتابي الجديد “شيح بريح” أضعه بين أيديكم الآن وفهمكم كفاية، لأنّ المثل يقول: “من يجعل تجارته اللياقات لا يقبض غير المجاملات”)9.

- في القسم الأول : اختار له عنوان “من كل دقن شعرة”؛ لأنّه تضمن حكايات منها ما سمعها بحكم وظيفته وتنقله بين القرى. مثل: عبد الفتاح وست الملاح. وبعضها قصّها كما رويت وسمعها مثل : إن أقبلت أو أملحت. وأخرى شرح فيها قصص أمثلة متداولة لا نعلم سيرتها. مثل: قمط زهير وانتهت بخير.

- في القسم الثاني: عنوانه “دفاتر عتيقة” نجد فيه غوص الراسي في الإنسان مكنوناً، قيماً وأخلاقا، وحتى وجوداً. مثل نصيّ : “سبحان مقسم الأعمار والأقدار”، و”مات الرجل مجبور الخاطر”.

- القسم الثالث : عنوانه ” ألف مثل ومثل والمطلوب مثل واحد”. شرح فيه الراسي أمثلة شعبية على ألسنة العامة. مثل: “عنزة ولو طارت” و”جحش القاضي ما بيآذي”.

- القسم الرابع: عنوانه ” اقعد أعوج واحكي جالس “. تضمن هذا القسم حكايات رأى فيها الراسي حكمة أو قدرة على التأثير في الآخر. مثل: “من لا يصلح لخدمة زوجته لا يصلح لخدمة دولته” ، و”حسب نواياكم ترزقون”.

- القسم الخامس: عنوانه “داوي الحاضر بالحاضر” اختاره ليستدل على ارتباط الحوادث الواقعة في زمن ما بطرفة أو حكمة أو مثل معين لا فارق زماني بينهما.

- الخاتمة: عنوانها “داوي الحاضر بالحاضر” فيها اختصار الراسي لمرحلة ابتدائه في جمع المأثورات الشعبية والطرائف والامثال، اذْ اعتبرها مقدمة وخاتمة في آن معا.

في إنتقالنا إلى بنية الحكايات الراسية نتطرق إلى الآتي :

- اللغة المستخدمة.

- الشخصيات.

- الزمان.

- المكان.

- الـلــغــة الــمــســتــخــدمــة:

كما نعلم فإنّ اللغة هوية أي شعب، قد تدل على لغة شعب لدولة ما ، أو دول متحدة إقليمية، أو لغة عالمية مشتركة بين جميع الدول.

تحمل اللغة في بنيانها ثقافة الشعب الذي تتحدث باسمه، وتشير إلى تاريخه. هي ركن أساسي من أركان الأدب، بل لا أدب من دون لغة. إذ كيف يمكن ترجمة الأدب إلى كتب من دون لغة نعبّر بها عن تطلعاتنا وطموحاتنا ومستوى تواصلنا مع الآخر؟

في سياق دراستنا نجد أن اللغة العربية هي المستخدمة… فيها صورة الحكايات وجسر تواصلها مع فكر القارى. وقد تنوعت لغة السرد العربية في الحكايات بين لغة فصحى ولغة عامية.

الفصحى أتت كإطار للسرد ينتقل من خلالها الكاتب نحو أهداف الحدث السردي. فالكاتب أراد أن يكون راوياً حكواتياً لكن في قالب الفصحى ليساعده في إتمام عرضه.

أمّا العامية، فكانت اللهجة التي تدور حولها الأحداث ولأجلها كتب الراسي ما كتب.

فهي تعد ” أبلغ تعبيرا عن آمال الطبقات الشعبية وآلامها واكثر دنوا من روحها. وهي لغة تخاطبها اليومي، تمتلكها فئات المجتمع كلها، تشتمل كلمات وتعابير تلم بها العامة وتفهمها بلا كد ولا عناء”10.

نجد أن “الحكي بيناتنا يا غشيم يا عديم” لأم سرور. فيتظاهر الراسي بفهمه “لعديم” رغم عدم فهمه للمصطلح. أمّا غشيم فقد فهمها بمعنى أبله أو غبي، وعدم القدرة على الاستيعاب. ونظراً إلى شعبية مصطلح “عديم” قرويا الذي لم يفهمه شيخنا المتعلم، اتضح أنّه ابن مدارس أكثر من اللزوم”.

في القسم الثاني من الكتاب نجد الابن الذي زمّر. ويعتقد أن مصطلح زمّر عامي لكنه فصيح، إذ أن الفعل مشتق من المزمار؛ تلك الآلة الموسيقية الخشبية. أمّا ما هو عامي في عبارة “زمّر بنيّك” هي كلمة “بنيّك” أي ابنك. ففي العامية حذفوا الألف وشددوا الياء التي أضافوها الى الكلمة، دلالة على المجتمع القروي المتداولة فيه الكلمة.

في القسم الثالث نجد المال الذي اصطلح عليه في التداول الشعبي بمفردة “مصاري” في نصّ ” مصاري ورق ولا حبر على ورق”. أما “الصرماية” أي الحذاء، ففي عبارة ” السكافي بحاكيك وعيونوا بصرمايتك…”.

ولا ننسى نصّا مثل: “اللي ورّثو بيّك إلك ولخيّك”. هذا المثل عاميته واضحة، أي ما أورثه أبوك لك ولأخيك. “ما” تحولت إلى “اللي” ، “أبوك” إلى “بيّك”، “لك” إلى “إلك”، و”أخاك” إلى “خيّك”.

نستدل من هنا أنّ كل ما يخص العائلة من ألفاظ مثل: أب وأم وأخ وأخت، يتداول لفظها بحذف الألف، وتشديد الياء المضافة في اللفظ. كما ورد سابقاً في مثل: “زمّر بنيّك”.

أما القط فأصبح “بسّ” في مثل :”إذبح بسّك ليلة عرسك”.

في القسم الرابع، عنوانه “اقعد أعوج وإحكي جالس”. مفردة “اقعد” يعتقد أنها عامية لكن هي فصيحة؛ أي أقام في المكان وأقعده فوق كرسي. ما يدل على تلك الفصحى المتداخلة مع اللغة العامية بغير إدراك.

في القسم الخامس، تحولت المرأة أو الإمرأة إلى “المرا” حاذفين التاء المربوطة للتأنيث من اللفظ في نصّ: “المرا بالبيت رحمة ولو كانت فحمة”. أما البخشيش ما يعرف بالإكراميات بحسب ما هو متداول، لكن بحسب النص الذي وردت فيه الكلمة أتت بمعنى الرشوة. فالبخشيش في عمل المطاعم ليس رشوة، لكن في العمل الحكومي رشوة. وهنا نجد الألفاط العامية التي تتغير معانيها بحسب مواضعها.

ما يمكن قوله أن الراسي أتاح لنا معجماً لغوياً عامياً لا نظير له، ولا يمكن أن نفهمه بغير تلك السياقات التي وضعه فيها. فكان “شيخنا” لسان العامة في جسم الثقافة.

- الــشــخــصــيــات:

ترسم الشخصيات في أي نصّ قصصي محورا أساسيا ترتد إليها أحداث النصّ. وفي حكاياتنا الشعبية تشكل الشخصية ركنا أساسيا من أركان السرد، إذ إنّ بعض القصص والحكايات متوقفة على شخصية بعينها. لا وجود لتلك الحكاية لولا وجودها، فارتبط النص بها. وكذا نجد بعض الأمثال التي كثيرا ما ترتبط بشخصية معينة، فالمثل يشاع تداوله بعد حدوثه مع شخص ما فتصبح عبارته جزءا منه.

لكن قبل أن نتطرق إلى شخصيات حكاياتنا سنبدأ من شخصية شيخنا الموجودة في كثير من نصوص الكتاب… دلالة على واقعية الحادث الذي بموجبه سرد الراسي نصّه…

ففي “القرش نصّ” نجد الراسي أساسا في لملمة نص هذه الحكاية. أما في “عبد الفتاح وست الملاح” فإنّ شيخنا جزء لا يتجزأ من النص، وهو الذي قبض على هذه الحكاية بحكم وظيفته العامة التي خولته أن يسمعها بعد كلام إميل البستاني عن أصوات الانتخابات.

يتضح لنا مشاركة “سلامنا” في الأمثال والحكايات في نصّ “عاشر القوم أربعين يوم …” إذْ إنّ جارته أم سرور، شرحت له المثل بعد عدم فهمه له ضمنيا وإدعائه لذلك.

هناك الكثير من النصوص التي شارك فيها الراسي، كيف لا وهو كتاب جعل منه رحّالة بين القرى اللبنانية ليجمع لنا المتداول الشعبي وقصّه علينا.

أمّا شخصيات الحكايات والأمثال فهي كثيرة؛ منها ما هو واقعي وحقيقي، ومنها ما هو من منبت الخيال.

فإميل البستاني رجل أعمال وسياسي لبناني كان وزيرا ونائبا. أّمّا “أم سرور” فهي جارة شيخنا ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله: إنها كانت تأتمنه على أسرارها. ولا يمكن أن يسرد شيخنا مثل ذلك لولا واقعيته فهو يستمد صدقيته من واقعيته للقصص والحكايات.

والأستاذ ألفرد أبو سمرا شخصية واقعية، فهو صاحب “القلم الصريح” المرجعيونية. وقد أتت شخصيته في خضم شرح الراسي لقصة الحامر الذي شق طريق مرجعيون، فهذه الحكاية حقيقة واقعة حصلت، فأتت الشخصيات واقعية، مثل” أبو سعد الديرعطاني”.

يتضح لنا أن هناك الكثير من الشخصيات الواقعية في النصوص لكن اخترنا ما سبق لوضوح واقعيتها.

هنا ننتقل إلى الشخصيات الخيالية. إذ نجد “أبو زيدون” أحد حكماء هذا الزمان وابنه “زيدون” من الشخصيات التي تقع على سكة الخيال السردي للقصص. فلا دليل ملموس على وجودهما بل خدم ذكرهما القص السردي للأمثال والحكايات. ونستدل على خيال الشخصيات لوقوعها في قسم الأمثال من الكتاب، فالأمثال في هذا القسم بدأت قصتها على لسانه.

نعم، لقد خدمت الشخصيات قصص شيخنا، وارتبطت أذهاننا ببعض تلك الشخصيات. ويبقى الأهم “شيخنا” الذي ختم صدقيته في قصصه واقعا بين جدران حروف ما سرد.

- الــزمــان:

أدى الزمان دوره في السرد، إذ ارتبطت واقعية بعض الشخصيات بزمن معين ، فحقيقة شخصية إميل البستاني ارتبطت بانتخابات سنة 1957. فكان للزمان أثره في ذهن المتلقين وجذبهم لسرد وقائع هذا التاريخ الذي لا يعلمونه.

وأحيانا ارتبط الزمان بحدث معين يمكننا من تحديده. مثل قصة الحمار الذي شق طريق مرجعيون أيام العهد العثماني. مثلما يتضح كذلك في نص ” من لا يعمل لا يخطىء”، إذ يبدأ النص بعبارة “في زمن المتصرفية وفي عهد رستم باشا بالذات” الذي حكم متصرفية جبل لبنان بين عامي 1873 و 1883.

هذه بعض نماذج الزمن الواقعي الواضح. أما الزمن المبهم والغائم فنستدل عليه بشكل واضح في القسم الثالث: “ألف مثل ومثل والمطلوب مثل واحد”.

فأغلب نصوص هذا القسم بدأت بعبارة “راح نهار وجاء مساء”، هذه العبارة التي تختصر حقبة زمنية مجهولة. وهذا ما يعرف بحسب يمنى العيد بالقفز. “فالقفز فيه يكون زمن القص أقصر من زمن الوقائع إذ يكتفي الراوي باخبارنا أن سنوات أو أشهر مرت من دون أن يحكي عن أمور وقعت في هذه السنوات، فيكون زمن القص صفرا”.11

- الــمــكــان:

في قصص حكايات شيخنا تنوعت الأماكن، وهو الذي راح يتنقل من مكان لآخر في سبيل جمع المأثورات الثقافية الشعبية.

نستطيع أن نستخرج من نصوص كتابنا أسماء أماكن كثيرة واقعية. وكي لا نكثر في الحديث عن هذا الموضوع، سنختصر ذلك بذكر أبرز الأماكن المعروفة التي تم تسميتها صراحة، لأننا لا نجد أماكن غريبة أو خيالية مجهولة قد ذكرت في النص.

– جبل عامل في “القرش نصّ”، وهو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني على الحدود مع فلسطين المحتلة.

– إبل السقي في بداية القسم الأول من الكتاب. وهي بلدة الكاتب نقع على الحدود اللبنانية الشرقية.

– برجا وشحيم في نص “عبد الفتاح وستّ الملاح” وهاتان البلدتان تقعان في إقليم الخروب على الساحل اللبناني بين صيدا وبيروت.

– مرجعيون في نص “أحسن حمار ولا تصير ابن كار”. بلدة تقع على الحدود اللبنانية الشرقية متاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة.

– البرازيل في “بلّش يقشّر” دولة تقع في قارة أميركا الجنوبية .

– مستديرة ساحة النجمة في مدينة صيدا. وهي اليوم تعتبر وسط المدينة وفيها يقع موقف الباصات للمواصلات.

– الغبيرة منطقة تقع في ضاحية بيروت.

هذه بعضا من أسماء أماكن العلم التي وردت في الكتاب. ويتضح لنا من أسماء الاماكن تنقل الكاتب بين قرى لبنان من جنوبه حتى شماله. إضافة إلى سفره خارج لبنان ليطال على سبيل المثال البرازيل مقتطفا ثمار أقاصيصه.

هذا هو كتابنا “شيح بريح” نقدمه أنموذج دراسة لأدب شيخنا الراسي الشعبي. نستطيع من خلالها تأمل مؤلفات الراسي الباقية.

فالراسي في “شيح بريح” تابع “قطف الحكايات والخبريات والأمثال والأقوال المأثورة عن شفاه الناس. هنا بعض قطافه، حيث لا يبيع همومه إلى الناس ولا يبثّهم شجونه، لأنّ جميع أبطال حكاياته وأحاديثه هم أسياد مواقفهم وليست عندهم متاعب ضاقت بها صدورهم، فراحوا ينفثونها في صدورنا”.12

المراجع والإحالات

1- الدكتور كامل فرحان صالح: مدخل: الأدب الشعبي تحت ظلال العولمة –هامش -ص5. منقول عن : شارلوت سيمور سميث : موسوعة علم الإنسان المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية، ص 731.

2- الدكتور كامل فرحان صالح:الأدب الشعبي: من فرضية “الرفيع” و “الوضيع” إلى فوضى المصطلح والانواع. ص3.

3- الدكتور كامل فرحان صالح : منفرضية “الرفيع” و “الوضيع” إلى فوضى المصطلح والانواع. ص3.

4- م.ن. ص3

5- الدكتوركامل فرحان صالح : منفرضية “الرفيع” و “الوضيع” إلى فوضى المصطلح والانواع. ص8.

6- الدكتوركامل فرحان صالح : الحكاية الشعبية. ص2.

7- حنان عواضة – موقع سلام الراسي على الشبكة العنكبوتية www.salamelrassi.com – قسم: قيل فيه .

8- كريم مروة: سلام الراسي .. المؤرخ والاديب والحكاء – جريدة السفير ، تاريخ 27/1/2012 ، قسم: السفير الثقافي ، ص12.

9- سلام الراسي: شيح بريح، دار نوفل، لبنان- بيروت، ط 6 ، ص12.

10- الجيلاني الغرّابي: توظيف التراث الشعبي في الرواية العربية ،الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر،البحرين- المنامة ،ط1- أكتوبر 2015،ص39.

11- فوزات رزق : دراسة في بنية الحكاية الشعبية،مجلة الموقف الأدبي، سوريا – دمشق ،العدد409 أيار 2005،ص1

12- – سلام الراسي: شيح بريح، دارنوفل،لبنان- بيروت،ط 6 ،غلاف الكتاب من الخلف.

مجلة إشكاليات فكرية مجلة ثقافية معرفية

مجلة إشكاليات فكرية مجلة ثقافية معرفية